*** Actualité fin 2016 ***

Une épave découverte récemment en Floride pourrait bien être celle de La Trinité, un des vaisseaux de Jean Ribault.

Une bataille juridique est engagée entre l'embassade de France aux USA et la société américaine d'exploration marine qui a découvert l'épave. Les 2 parties veulent bien entendu faire valoir leurs droits.

Carte physique de Haïti, nouveau nom de l’ancienne colonie de St- Domingue.

Cliquer sur la carte pour l'agrandir.

Le manoir de Chauvigné (sur le territoire de la commune de St-Rémy-la-Varenne à la limite avec Blaison-Gohier) fut restauré par une cousine de Joséphine de Beauharnais, elle-aussi célèbre femme "créole" originaire de St-Domingue, dont l’histoire conserve des portraits.

Le portrait ci-contre a été exécuté par Jean-Baptiste Isabey et offert par Joséphine à son chambellan, le peintre angevin Théodore Turpin de Crissé. Il est conservé à Angers.

*******

2 Le nom de flibustier désigne les aventuriers français, hollandais et anglais exilés aux Antilles à partir du début du xviie siècle pour fuir les guerres civiles ou la persécution religieuse en Europe et la pression économique des autorités royales. Ils survivent en arraisonnant les cargaisons des navires espagnoles. A noter qu’à partir de Richelieu ils bénéficient de mandats officiels du gouvernement français (entre autres)…

Ils sont aussi appelés boucaniers, parce qu’ils chassaient les animaux (bœufs et vaches) retournés à l’état sauvage en raison du retrait des espagnols qui n’avaient pas les moyens de maintenir une présence suffisante dans les immenses territoires conquis. (Wikipédia)

A propos de Saint-Domingue

Saint-Domingue est une ancienne colonie française, située sur la partie occidentale de l'Île d'Hispaniola, qui a existé de 1627 au 1er janvier 1804, date à laquelle elle devint indépendante sous le nom d’Haïti, après un conflit entre un corps expéditionnaire de Napoléon Bonaparte et les Noirs insurgés menés par Toussaint Louverture.

Saint-Domingue est une francisation du terme espagnol Santo Domingo (la traduction étant Saint-Dominique). L'île de Saint-Domingue est désignée par de multiples noms en français. Jusqu'au début des années 1680, Saint-Domingue est surtout un repère de flibustiers (peut-être héritiers et successeurs de Jean Ribault²), venus vers 1660 de l'île de la Tortue, toute proche de sa côte Nord-Est, ou de l'Île-à-Vache, sur la côte Nord-Ouest. Les boucaniers y chassaient le bœuf sauvage depuis longtemps, profitant de la présence très épisodique des Espagnols. Les gouverneurs français vont désarmer ces flibustiers, entre 1678 et 1700, pour développer une économie de plantation.

À partir de 1720, Saint-Domingue est le premier producteur mondial de canne à sucre. Au milieu du XVIIIe siècle, l'île exporte à elle seule autant de sucre que toutes les îles anglaises réunies et devient la principale destination des traites négrières organisée par Colbert pour fournir aux colons français la main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation des plantations. Avant la Révolution, les produits coloniaux de Saint-Domingue représentent un tiers des exportations françaises.

Nantes fut l’un des principaux ports de destination du commerce avec Saint-Domingue, et l’arrière pays angevin a gardé de nombreux souvenirs de la richesse apportée par ce commerce. A Blaison, outre les caves de Nantes mentionnées plus haut, le domaine de la Perchardière fut acquis à la fin du XVIIIe siècle par un planteur de Saint-Domingue dénommé Ogereau.

1 Rhum industriel produit à partir des résidus de sucreries, à distinguer du rhum agricole

Jeanne Ribault de l'Isle,

de Saint-Domingue à Blaison-Gohier

Jeanne Ribault de l’Isle (1718 - 1794) fut Baronne de Blaison et Vicomtesse de Chemellier pendant 25 ans, de 1769 à sa mort en 1794. Dans ses mémoires auxquelles nous empruntons la plupart des éléments ainsi que les citations de cette note, Thibaut de Chemellier (1885-1975) nous la dit "Riche, belle et séduisante comme le sont souvent les créoles". Elle nous apparaît aussi comme une maîtresse femme qui a mené sa vie riche de biens et d’aventures, entre la France et Saint-Domingue à l’époque où cette terre des Caraïbes, occupée par les Français, était devenue le premier producteur mondial de canne à sucre et de café. Le port de Nantes joua un rôle important dans cette prospérité économique, qui se répercuta sur l’arrière pays angevin. Blaison en garde les traces en maint endroit comme les "Caves de Nantes" au hameau de Raindron.

Le père de Jeanne, Jacques Ribault de l’Isle (1672-1723), né et mort à Angers dans une famille de "marchands" (Généanet), se retrouve Conseiller au Conseil Supérieur de la ville de Cap-Français à Saint-Domingue en 1707. Rien ne permet d’exclure une parenté avec le célèbre navigateur dieppois Jean Ribault (1520-1565) sans que cette parenté ne soit formellement établie (Généanet). On donne en annexe quelques précisions sur ce dernier personnage qui a laissé une trace dans l’histoire.

La mère de Jeanne, Anne Lelong est la petite nièce d’un autre personnage remarquable: Pierre Lelong (1650-1690 ou 1704 suivant les sources), un "flibustier" français opérant dans les Caraïbes, établi dans l’île de la Tortue, et qui joua un rôle dans la fondation de Cap-Français en 1684. Ce premier établissement colonial sera la capitale de Saint-Domingue ultérieurement quand l’ouest de l’île deviendra officiellement française (traité de Ryswick en 1697). Pierre Lelong semble être à l’origine des plantations de canne à sucre et de café de l’île qui tirent intelligemment parti du climat exceptionnel de la région (deux récoltes par an) et feront de Saint-Domingue le riche exportateur mentionné au début.

Jeanne épouse en première noce, le 23 février 1735, Charles Robert Bardet, seigneur des Gléreaux, chevalier, capitaine de cavalerie avec qui elle aura deux enfants. A partir de 1741, Jeanne se sépare de Bardet des Gléreaux qui vit seul « tombé sous le tafia1 et la négresse » nous dit Thibaut de Chemellier avec humour. Bardet mourra en 1747. Jeanne rejoint la France et on note en 1744 une lettre qu’elle écrit d’Angers au capitaine Raoul René Petit de La Pichonnière en garnison en Flandres, une lettre qui reflète son inclination pour ce personnage, qu’elle n’épousera cependant que 8 ans après la mort de son premier mari, en 1755. Thibaut de Chemellier note que cette femme de tête voulait auparavant éponger les dettes colossales laissées par son premier mari.

La fortune de Jeanne Ribault de l’Isle était considérable, d’une part par ses possessions angevines héritées de son père, mais surtout d’autre part du côté de sa mère qui possédait d’importantes "plantations" à Cap-Français avec entrepôts sur le port et diverses maisons d’habitation et terrains agricoles. En 1754, les revenus de Jeanne sont estimés à 80 000 livres, soit 1,5 à 2 millions d’euros d’aujourd’hui. Pour revenir à Blaison, Thibaut de Chemellier note que Jeanne fut séparée de ses deux maris après quelques années de mariage - 6 ans pour Bardet, 3 ans pour Petit. Sans faire d’hypothèse sur ces séparations répétées, Thibaut de Chemellier nous dit que son second mari rentra en grâce "attiré par la vanité et l’argent". En achetant d’abord la baronnie de Blaison et la vicomté de Chemellier, puis vingt mois plus tard le domaine et le château de l’Ambroise. Jeanne avait pu ainsi s’assurer la fidélité et la reconnaissance de son deuxième époux. En un peu moins de deux années, l’acquisition de ces terres en Anjou lui aura coûté près de 400 000 livres. Le 22 août 1782, elle achète encore l’important domaine de La Bizollière à La Pommeraye.

Le 23 août 1791, Jeanne apprend l’assassinat de son régisseur à Saint-Domingue et le saccage de sa plantation qui lui fait perdre tout ses revenus en provenance des Caraïbes. Elle est âgée de 73 ans et ne se remettra pas de ce coup du sort, elle vivra jusqu’à sa mort en 1794 retirée en sa demeure du château de l’Ambroise qu’elle préfère à son château de Blaison d’ailleurs partiellement incendié à la Révolution. "Deux grands palmiers Areca trônaient au milieu de son salon de l’Ambroise… [la grande pièce du rez-de-chaussée où vit aujourd’hui M. Dominique d’Orglandes] …abritant une multitude d’oiseaux des îles. Il était bien entendu de règle absolue en entrant de fermer le plus rapidement possible la porte derrière soi, pour que les oiseaux ne s’échappent pas, et aussi en cas de fugue de l’un d’eux, pour ne pas s’attirer d’amers reproches qui auraient constitué un prélude peu encourageant pour le visiteur".

Dans la descendance de Jeanne Ribault de l’Isle nous rencontrons plusieurs personnages marquants du patrimoine blaisonnais. Son petit-fils Jean Guy René Raoul Petit de Chemellier (1785-1882) qui, outre le poste de maire de Blaison qu’il occupa à plusieurs reprises au XIXe siècle, réalisa les œuvres peintes que nous admirons dans l’église de Blaison. Il est également le père des trois fils de Chemellier: Raoul (1823-1915), Georges (1834-1907) et Paul (1836- 1906) dont l’histoire a gardé le souvenir au XIXe siècle. Georges nous a laissé deux statues de marbre qui décorent le jardin du Mail à Angers, deux jolis nus féminins pour lesquels un vieil habitant d’Angers familier de la famille nous dit qu’il prit sa tante de Chemellier comme modèle. Paul, est le père de Thibaut Raoul Petit de Chemellier dont nous reprenons ici les écrits. Plusieurs Blaisonnais ont gardé le souvenir de Thibaut qu’ils nomment encore "le Baron" quand ils en parlent.

*******

A propos de Jean Ribault

Jean Ribault (1520-1565) est un capitaine huguenot d’origine dieppoise choisi par l’amiral de Coligny en 1563 pour établir une colonie française en Floride susceptible de recueillir les protestants chassés de France. Il fonde pour le compte de Charles IX un établissement près de la ville qui deviendra Jacksonville et un territoire dont il sera chassé par les Espagnols. Il est tué en 1565 en tant que protestant et non pas en tant que français (suivant le site Internet mentionné plus loin). On raconte que sa peau fut envoyée à Madrid, sans doute pour attester qu’il avait bien été mis à mort.

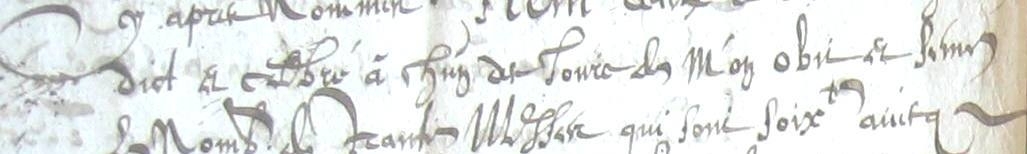

Le portrait ci-contre dont l’authenticité n’est pas du tout assurée, vient du site http://www.landofthebrave.info/jean-ribault-facts.htm où l’on trouve des infos sur l’aventure française en Caroline et sur les navigateurs dieppois. Dieppe was the home to other famous explorers such as Giovanni da Verrazzano, Samuel de Champlain and Jacques Cartier.

*******

Le Sablier

Reproduction interdite sans autorisation - Copyright 2009, Le Sablier.